Depuis le début de l'ère industrielle, les activités humaines ont perturbé la composition de notre atmosphère. Cette barrière naturelle sensible joue entre autre, un rôle thermorégulateur pour notre planète.

L'augmentation des émissions de gaz tels que le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et biens d'autres, accentue le forçage radiatif et par conséquence fait augmenter les températures moyennes à la surface de la terre. L'effet de serre, est un phénomène naturel, sans lequel nous ne pourrions survivre à la surface de la terre, mais il est question ici d'un déséquilibre majeur, qui est à la source du problème.

Il existe évidemment une variation naturelle de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Sur le dernier millénaire, les taux pouvaient varier entre 250 et 280 ppm (partie par millions). Or, au cours du siècle dernier, cette concentration a subi une augmentation de 50% pour atteindre 420 ppm, soit le taux le plus élevé en 4 millions d'années.

Parmi les activités humaines les plus émettrices de GES, on peut citer par exemple le secteur de la construction et de la production de biens, les bâtiments, les transports et l'agriculture. Ici, un constat s'impose : le problème est bien systémique et il n'est pas un secteur essentiel qui ne soit concerné par cette situation !

Il s'inscrit dans les aspects les plus importants de notre vie : se loger, se nourrir, s'habiller, se déplacer…

Comprendre les enjeux d'aujourd'hui, pour anticiper les risques de demain.

Faisons un état des lieux.

Appréhender les enjeux du changement climatique et comprendre l'impact de nos activités sur l'environnement, est le point de départ de toute démarche responsable.

Le Réchauffement climatique (d'origine anthropique)

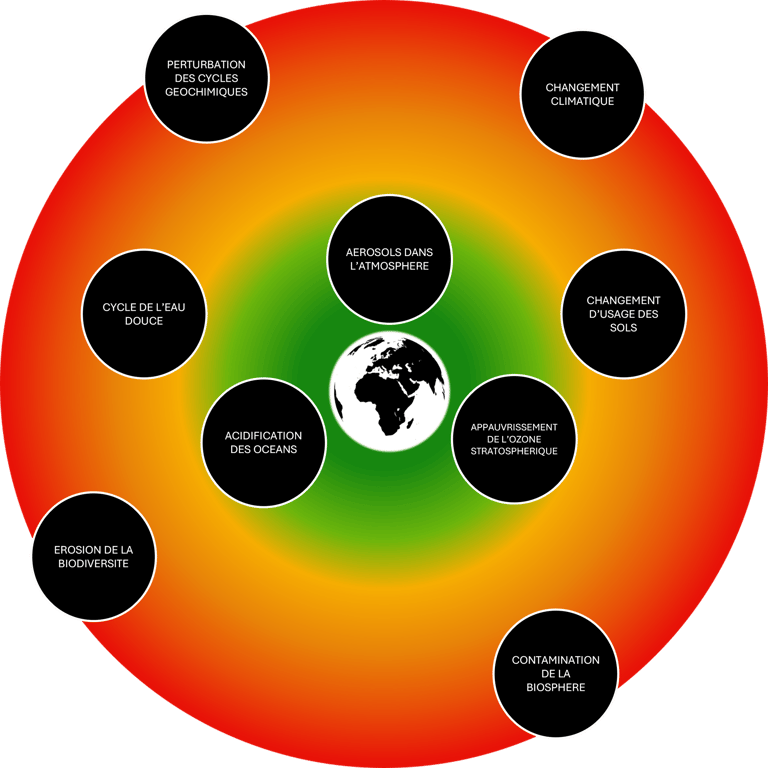

Notre monde et ses limites

En 2009, le Stockholm Resilience Center (SRC) élabore le concept de limites planétaires permettant d'appréhender les différents niveaux de risques, liés au dépassement des capacités de résilience de la Terre. A ce jour, sur les 9 limites définies et interconnectées, seules 3 n'ont pas encore été franchies et restent dans une zone relativement sûre.

Le but de ce travail est d'offrir une vision globale du problème environnemental et des différentes interactions existant entre les différents sujets d'étude.

De même que l'ouvrage "Les limites à la Croissance" (écrit par le couple Meadows et Jansen Randers dans les années 70), ce type de modélisation montre également le risque que représente une croissance illimitée dans un monde aux ressources finies.

Au-delà d'un certain niveau, les mécanismes naturels biophysiques ne peuvent plus se rétablir et le risque d'un basculement soudain s'accroit fortement avec des effets néfastes pour l'Homme. Ces points de bascule sont définis ici par la limite rouge dans laquelle se trouve déjà 4 des 9 limites définies.

Il est important de relever ici le principe de "boucle de rétroaction". Ce principe met en évidence les répercussions en chaîne des phénomènes entre eux et peut accentuer et/ou accélérer de manière drastique, les changements en cours.

Il rend le futur encore plus complexe à prévoir.

On en distingue 2 types :

Les boucles de rétroaction positives, qui amplifient les effets d'un phénomène. Par exemple, l'augmentation de CO2 amplifie l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Mais il joue également un rôle majeur dans l'acidification des océans et donc dans l'érosion de la biodiversité, qui elle même diminue les capacités de stockage de CO2 des océans et favorise donc sa concentration dans l'atmosphère.

Les boucles de rétroaction négatives, régulent ou stabilisent un phénomène pour le ramener à un état plus ou moins stable. Par exemple, lors de fortes chaleurs, la condensation des océans se fait plus importante et amène des nuages en basse altitude. Ces derniers renvoient une partie importante du rayonnement solaire induisant donc une baisse des températures.

Dans la continuité des travaux fait en vue de sensibiliser et d'informer la population sur les risques liés aux perturbations environnementales, les scientifiques du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) ont dessiné plusieurs scénarios appelés SSP (Shared Socioeconomic Pathways / Trajectoires communes d'évolution socioéconomique). Ces SSP ont pour but de modéliser des avenirs différents d'ici à 2100. Ils sont fonction des trajectoires de développement choisies, à l'échelle internationale. Les différentes variables de ces prévisions sont la démographie, l'utilisation des énergies fossiles, les pollutions diverses, l'adhésion à des mesures de réduction de GES, etc...

SSP1

SSP2

SSP3

SSP4

SSP5

Durabilité

Emprunter la route verte

Politiques axées sur le développement durable.

Coopération internationale efficace.

Réduction des inégalités entre pays.

Faible consommation.

Faible croissance démographique.

Limites de la nature préservées.

Minimisation de l'utilisation des ressources matérielles et de l'énergie.

Accent mis sur le bien être humain, plutôt que sur le développement économique.

Milieu de la route

Continuer sur le même chemin

Poursuite des modèles de développement actuels.

Fortes disparités entre pays.

Coopération entre états faible.

Croissance démographique modérée et se stabilise dans la 2ème moitié du siècle.

Systèmes environnementaux confrontés à une certaine dégradation.

Rivalités régionales

Une route rocailleuse

Politiques axées sur la sécurité.

Regain de nationalisme et de conflits régionaux qui relègue les questions internationales au second plan.

Investissements dans l'éducation et le développement technologique diminuent.

Obstacles au commerce international.

Inégalités élevées.

Faible croissance économique.

Faible croissance démographique dans les pays riches. Forte dans les autres pays.

Dommages environnementaux considérables au plan régional.

Inégalités

Une route divisée

Politiques axées sur les pays riches qui coopèrent.

Les pays pauvres stagnent avec de faibles revenus et un niveau d'éducation faible.

Les politiques environnementales arrivent à résoudre quelques problèmes locaux uniquement.

Consommation élevée.

Inégalités très élevées.

Faible croissance démographique dans les pays riches, forte dans les autre pays.

Croissance économique faible à moyenne.

Développement à base de combustibles fossiles

Emprunter l'autoroute

Politiques axées sur les marchés libres.

Coopération internationale efficace.

Réduction des inégalités.

Croissance économique élevée.

Faible croissance démographique.

Innovations et progrès technologiques.

Exploitation intensifiée des ressources fossiles en particulier le charbon.

Investissements importants dans l'éducation et la santé.

Problèmes environnementaux sont gérés avec succès à l'aide du développement technologique (géo-ingénierie).

Une question de transmission et d'héritage

Ces scénarios sont complétés par une donnée appelée "Forçage Radiatif" et exprimée en Watt par m². Elle correspond au solde de la formule suivante : énergie reçue du soleil - énergie renvoyée par la Terre.

Notre planète reçoit en moyenne 340 W/m² de puissance lumineuse et en 2022, le forçage radiatif s'élevait à +2,8W/m².

On peut donc dire que la Terre renvoi vers l'espace 340 - 2,8 = 337,2 W/m². Plus le forçage radiatif est grand, plus le réchauffement climatique est important.

Chaque SSP peut être envisagé avec différents forçages radiatifs (calculés en prévision d'ici à 2100), variant selon le niveau d'émissions de GES.

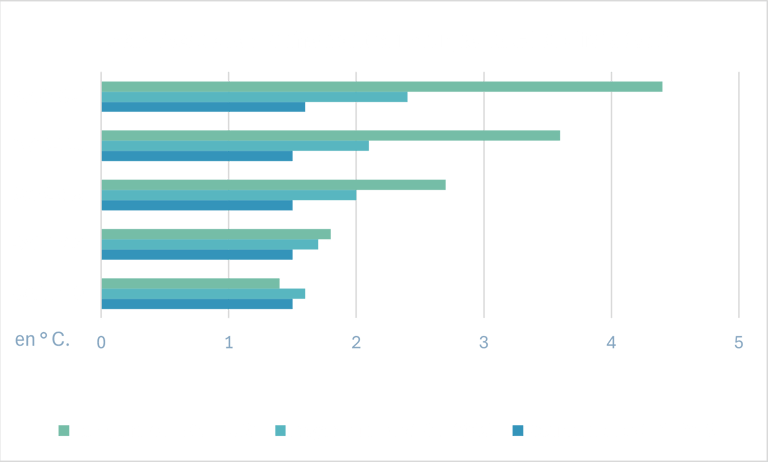

Le GIEC a retenu 5 scénarios couvrant l'éventail des différents futurs possibles de notre monde. Ils sont notés de la manière suivante :

SSPX - Y (X : le SSP de 1 à 5 ; Y le forçage radiatif en W/m²). Voici une représentation graphique de la correspondance en élévation de températures moyennes à la surface de la Terre, d'ici à 2100. La marge d'erreur en degrés Celsius est de +/- 0,4.

On peut par exemple lire ici le scénario SSP5-8.5 de la manière suivante :

Selon ces prévisions le scénario prévoit un réchauffement moyen des températures de 1,5°C. d'ici à 2040, +2,4°C. d'ici à 2060 et +4,3°C. d'ici à 2100.

Les différents accords nationaux et internationaux tentent de limiter le réchauffement à 2°C. d'ici à 2100 et seuls 2 scénarios sur 5 l'envisagent.

Selon le travail des scientifiques du GIEC, avec un réchauffement planétaire de +3°C., 29% des espèces terrestres seraient menacées.

Du point de vue de l'agriculture, les sècheresses provoquent déjà des pertes financières évaluées à 1,2 Milliards d'euros par an.

En France et avec un réchauffement dépassant 2°C., un tiers du territoire pourrait souffrir de pénuries d'eau potable.